2026年2月2日

インバウンドマーケティングを専門とする株式会社ビヨンドにおいて、欧米豪富裕層の対応を専門に扱っている梅木孝博氏と平岡健二氏が報告されました。 梅木孝博氏の講演概要インバウンドは日本の「第2の輸出産業」と呼ばれ、2030年 […]

2026年2月2日

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

2026年1月29日

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

2026年1月29日

comingsoon ※このツアーはまもなく募集開始 ツアー一覧に戻る

2026年1月22日

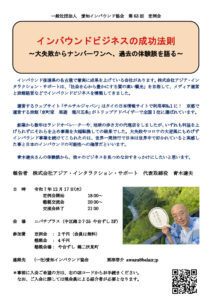

インバウンド後進県の名古屋で着実に成果を上げている会社があります。それが株式会社アジア・インタラクション・サポートです。同社は「社会を心から豊かにする質の高い観光」を目指して、メディア運営と旅館経営でインバウンドビジネス […]

2025年12月22日

能は日本最古の伝統芸能のひとつで、600年以上の歴史があります。 演者は役割に応じて、様々な木彫りの能面をつけ、 極度に動作を抑え、最小限の動きで最大限の効果を発揮します。 2008年ユネスコ無形文化遺産にも登録されてい […]

2025年12月22日

伝統的な能舞台で本格的なサムライ体験をしませんか? 居合道とは日本刀を鞘に納めた状態から、抜刀して仮想の敵を倒すまでの一連の動作を稽古する武道です。剣道と異なり、実際に相手と打ち合うことはせず、仮想の敵を相手に形(かた) […]

2025年12月22日

有松絞りとは名古屋市緑区の有松・鳴海地域を中心に生産される絞り染めの織物です。木綿布を藍で染めたものが代表的で、糸のくくり方で模様が変わります。名古屋市有松・鳴海地方の伝統工芸で、すべての工程がほぼ手作業によるため、非常 […]