犬山城&からくり人形館体験1泊ツアー 犬山からくり人形inSHUKU「近日募集開始」

ツアースケジュール 09:00 名古屋市内ホテルお迎え 09:00~10:00 ハイヤーで犬山城へ 10:00~11:30 犬山城見学 11:30~13:00 昼食(ホテルインディゴ) 13:00~13:30 城下町散策 […]

八丁味噌の魅力、味噌フレンチ体験7時間ツアー「予約受付中」

ツアーの概要 岡崎市で八丁味噌を醸造している「まるや八丁味噌」の味噌蔵を余すところなく見学し、修行を積んだ日本料理の達人が好んで使う「八丁味噌」の秘密を解き明かします。 その後は、和食の味覚を引き立てる八丁味噌を使ったス […]

西川流日本舞踊体験「予約受付中」

宗家西川流の創設 名古屋を拠点とする西川流は、1841年に初代西川鯉三郎によって創設されました。鯉三郎は、能や狂言の長所を自身の舞踊に大胆に取り入れ、従来の歌舞伎舞踊とは一線を画す独特の作風を生み出しました。これが今の名 […]

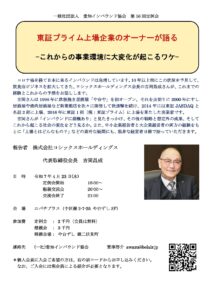

2025/4/23開催定例会 これからの事業環境に大変化が起こるワケ

報告者:株式会社ヨシックスホールディングス創業会長である吉岡昌成氏

や台ずしなどの飲食店を全国展開して東証プライム上場を果たした実業家、株式会社ヨシックスホールディングス創業会長である吉岡昌成氏に、その半生記とこれからの […]

2025/3/25開催定例会 名古屋の外国人が発信するツアーが大人気のワケ

報告者:エリサベス・ヨピス氏

マスコミに何度も取り上げられ、今では有名人となった、エリサベス・ヨピスさん。定例会には久々の登場です。スペイン人の目線でインバウンドが求めているものを語ってもらいました。 名古屋にはディープ […]

澤田酒造酒蔵見学3時間ツアー「近日募集開始」

澤田酒造(さわだしゅぞう)は、三重県伊賀市に位置する酒造会社で、伝統的な製法で日本酒を製造しています。澤田酒造は、地元の良質な米と清らかな水を使用し、手間をかけて作られた日本酒を提供しています。特に、伊賀地域の特産品を活 […]

元坂酒造と日本料理9時間ツアー(名古屋市内発着プラン)「予約受付中」

特別酒蔵ツアー:神々の領地で味わう “本物の日本” 体験 元坂酒造(げんさかしゅぞう) 日本を代表する聖地・伊勢神の御神米を奉納してきた集落、三重県大台町柳原。その地に1805年から続く元坂酒造は、世界遺産 […]